Dans les rues animées des villes comme sur les routes de campagne, une bonne visibilité est essentielle pour rouler en sécurité. Les systèmes d’éclairage automobile ont connu ces dernières années une transformation profonde. Aujourd’hui, un phare ne se contente plus d’éclairer : il devient un outil actif au service de la sécurité routière.

Des phares plus intelligents, plus efficaces

Sur des modèles comme la Renault Twingo II, on retrouve désormais des dispositifs avancés, comme l’allumage automatique des feux de route. Ce système détecte l’environnement (nuit, tunnel, conditions météo) et adapte automatiquement l’intensité des feux. Il réduit l’éblouissement pour les autres conducteurs tout en assurant une visibilité optimale au conducteur.

Selon Piecesauto, la technologie du phare de la Twingo 2 contribue à améliorer la perception des obstacles et à renforcer la sécurité de nuit, notamment en milieu urbain.

Les phares LED et Matrix LED remplacent progressivement les halogènes classiques. Ils offrent une lumière plus blanche, plus proche de la lumière du jour, ce qui permet de mieux distinguer les obstacles, panneaux ou piétons. De plus, leur portée est souvent réglable automatiquement selon la vitesse du véhicule et la situation routière.

Comparaison de portée entre technologies de phares

| Type de phare | Portée moyenne | Consommation d’énergie | Durée de vie moyenne |

| Halogène classique | 50-70 m | Élevée | ~500 h |

| LED | 100-150 m | Faible | ~15 000 h |

| Matrix LED | >150 m | Modérée | ~30 000 h |

Une coordination essentielle entre éclairage et aides à la conduite

Les Systèmes Avancés D’aide À La Conduite (souvent désignés par l’acronyme ADAS), comme le freinage d’urgence, le maintien de voie ou le régulateur de vitesse adaptatif, dépendent fortement de la qualité de la perception visuelle du véhicule. Pour bien fonctionner, les caméras et capteurs embarqués doivent analyser un environnement correctement éclairé.

Un éclairage insuffisant ou mal dirigé peut fausser les données recueillies, avec des conséquences directes sur l’efficacité de ces systèmes. Par exemple, un piéton peu visible la nuit risque de ne pas être détecté à temps. Ainsi, les performances des phares influencent directement la réactivité et la fiabilité des technologies d’assistance à la conduite.

Le rôle de la communication DSRC dans l’anticipation

La technologie DSRC (Dedicated Short-Range Communications) permet aux véhicules de communiquer entre eux et avec les infrastructures routières (feux tricolores, panneaux intelligents). Ces échanges, en temps réel, préviennent le conducteur de dangers imminents, comme un freinage soudain d’un véhicule en amont ou la présence d’un obstacle sur la voie.

Ici encore, l’éclairage joue un rôle indirect : la reconnaissance de panneaux ou de marquages routiers par les capteurs optiques dépend de la lumière ambiante et de celle fournie par le véhicule.

Une évolution au service de tous les usagers

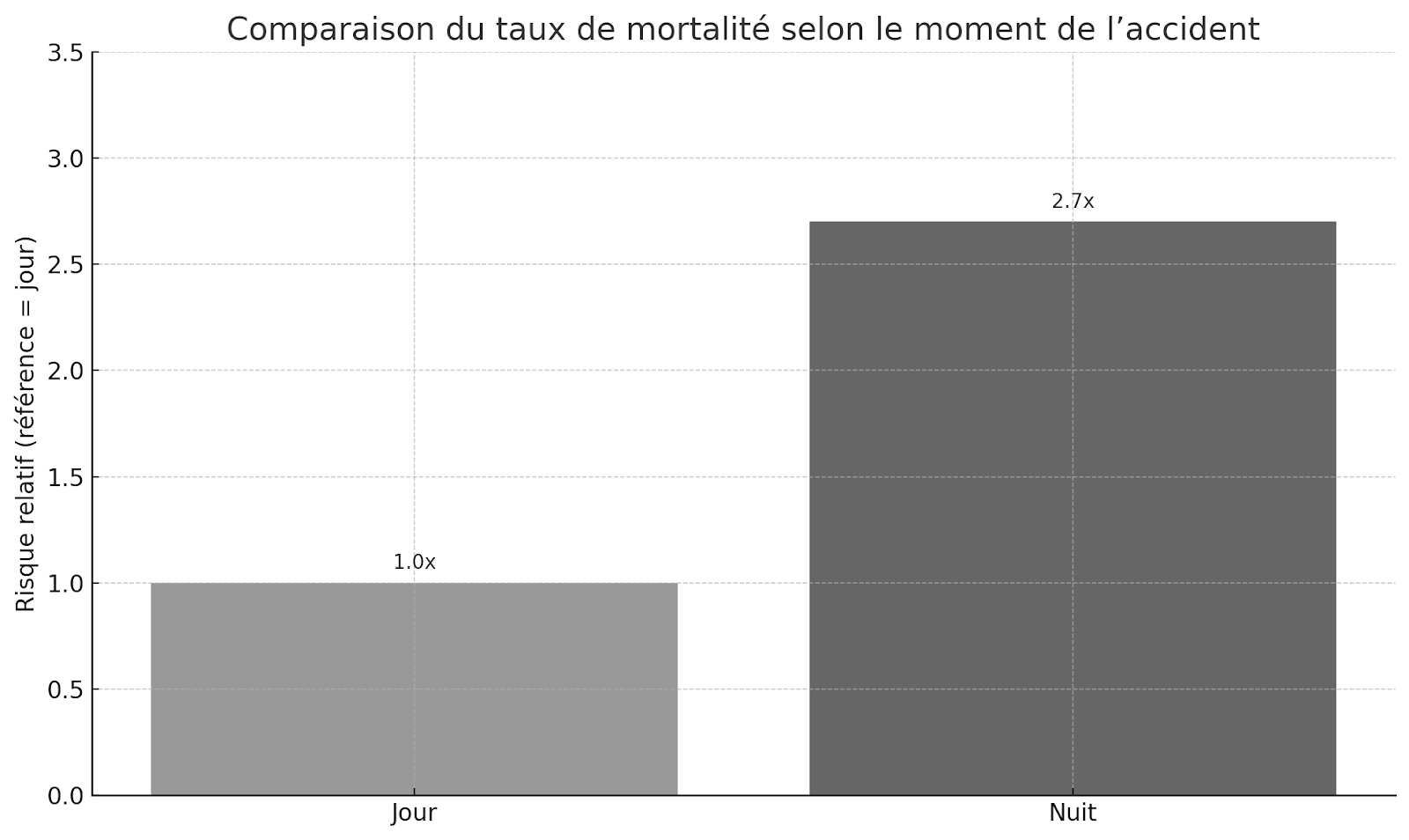

L’amélioration de l’éclairage ne profite pas seulement aux conducteurs. Les piétons, cyclistes et autres usagers de la route bénéficient aussi d’une meilleure visibilité. Des études menées par l’Association Européenne de Sécurité Routière (ETSC) montrent que les accidents de nuit ont 2 à 3 fois plus de chances d’être mortels que ceux survenant de jour.

Taux de mortalité selon l’heure de l’accident

Conclusion

La technologie d’éclairage automobile n’est plus un simple confort, mais un pilier central de la sécurité moderne. Son évolution accompagne celle des systèmes d’assistance à la conduite, et participe activement à la réduction des risques d’accidents. Pour les constructeurs comme pour les usagers, investir dans un bon éclairage, c’est investir dans la prévention.